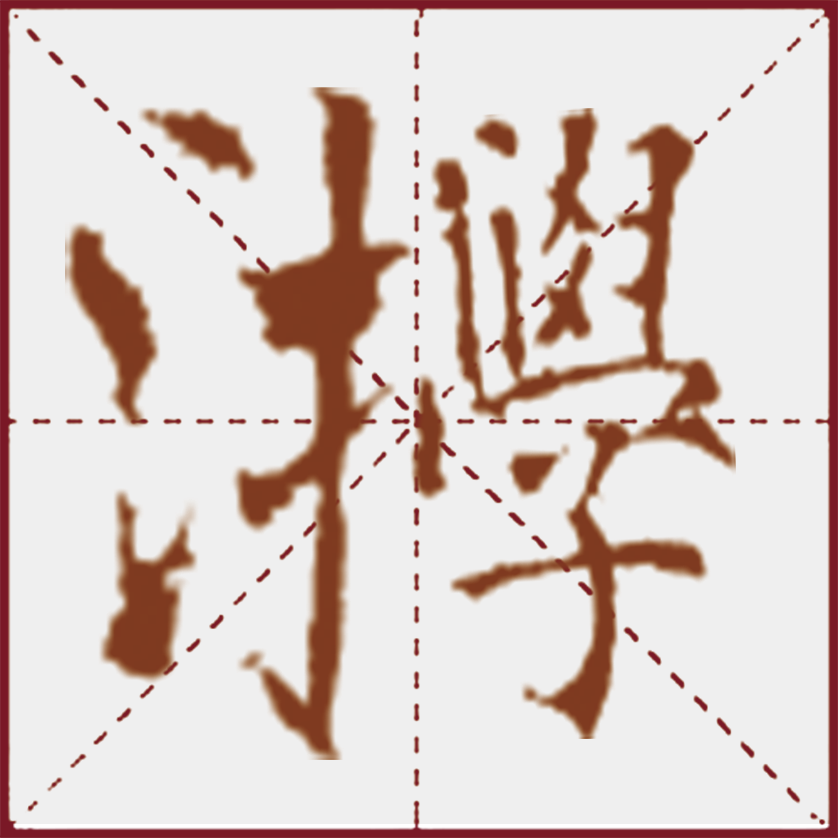

跨越千年,探索秦文明的辉煌与启示 | 北京四中雄安校区人文游学第3期“山河表里,汉唐云烟”DAY3

|人文游学第3期|

Humanistic Study Tour Phase Ⅲ

秦王扫六合,虎视何雄哉。秦,一个金戈铁马、英雄辈出的时代,一个凡有血气之人,皆有争雄之心的时代。大一统的初创,开启了历史的新篇章,滔滔江河,奔流千年,永不衰竭。11月12日,师生一行共同走近这个雄伟帝国。

来自千年的历史见证——秦始皇帝陵博物院

骊山北麓,渭水之滨,秦王嬴政选得“枕金蹬银”之地,誓以六国山河葬于陵中。黄土与时光的缝隙中,似闻大秦军团千年怒吼,严阵以待,信守一统信念。这里是中国大一统起点,亦是文明之标志。

在这里,同学们一起朗诵了《阿房宫赋》,背靠骊山,一同感受阿房宫的丰姿盛态。同时,又带着“一往无前的铁血帝国又为何仅二世而亡”的疑问继续向前探索。

一进馆,“哇塞”声此起彼伏,精美逼真的秦陵铜车马映入眼帘。

两千多年前,秦始皇集七国之力精心打造的铜车马被称作“青铜之冠”,它象征着大一统之下人民创造和发展力的高超。

车舆半掩,四马列阵,马身纯白、神态传神,宛如穿越千年依旧守护着帝王的尊严。尽管历经岁月,车身上色彩斑斓的纹饰依然清晰,诉说着秦代工匠对技艺的执着与非凡的美学追求。

沉睡千年的地下军团——秦始皇兵马俑博物馆

第二站,我们来到了秦始皇兵马俑博物馆,感受千年前的帝国军团。

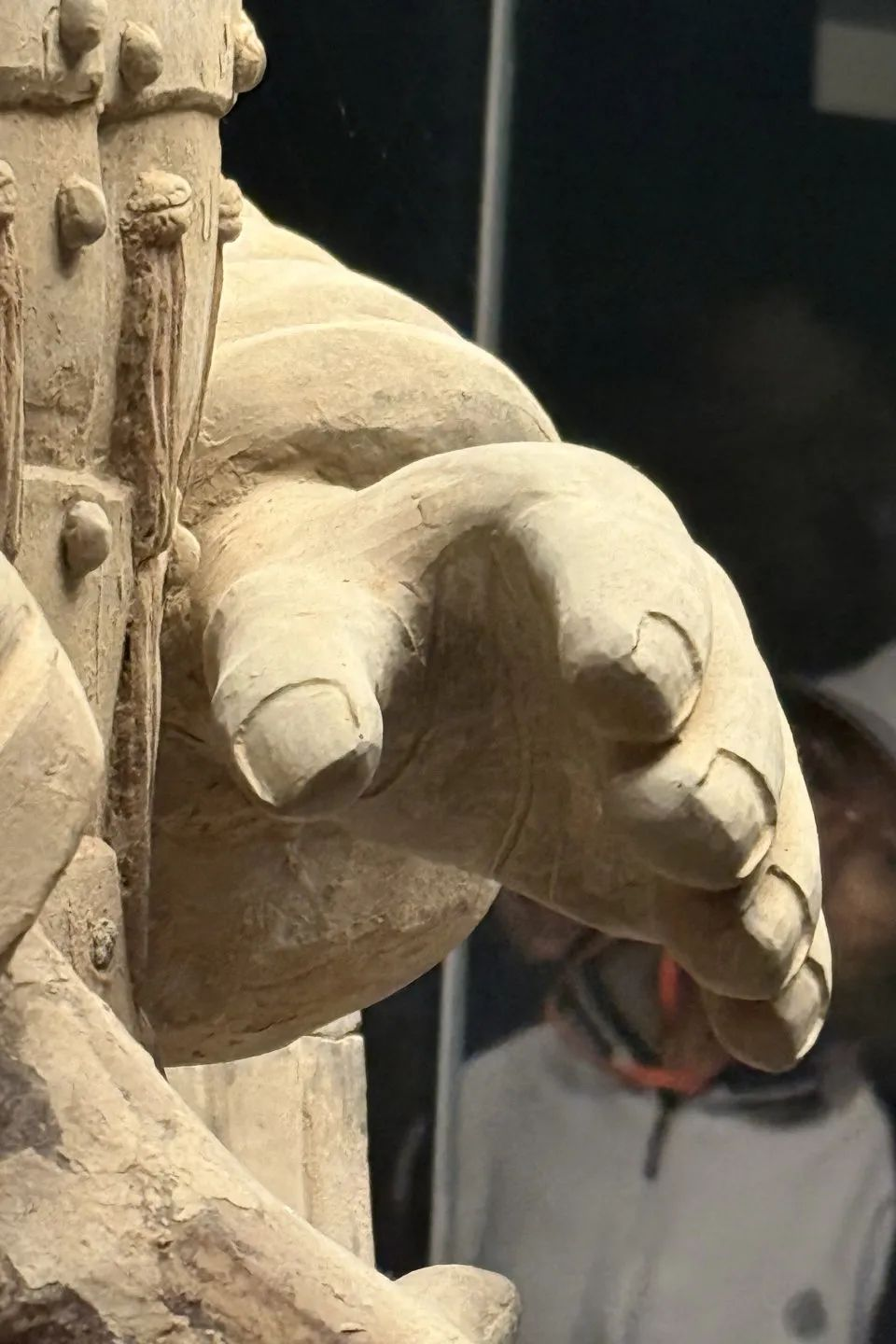

秦始皇兵马俑被誉为“世界第八大奇迹”,以千人千面的姿态再现了曾经的秦军雄风。

左右滑动查看更多

他们既是昔日战场上锐气凛然的勇士,也是历经生离死别的血肉之躯。他们承载家国之志,牵挂为灯,照亮艰险岁月。埋于黄土两千余年,一经出土便震撼世界,拼凑出大秦帝国的恢弘记忆。

“有一天我抬头,发现兵马俑的身上有工匠的指纹,铅灰色不是冷冰冰的颜色,两千两百年,工匠离开了,而我又站回了这留着他们双脚温度的地方。”

——《国家宝藏》第三季文物摄影师赵震

我们敬仰秦始皇的功业,也不应忘记那些无名之辈,他们以血肉安天下,护万里河山,名留青史,河山即其名。今日的秦俑如路标,标记我们来时的方向,提醒我们身份与使命。作为秦文化的典范,秦俑凝聚了政治、军事、文化与社会变迁的精华,是中华文明的精神标识,千古流传,世代守护。

樊老师大讲堂开讲了!

下午到达韩城后,樊文君老师为我们带来了一场主题为“秦俑之奇”的大讲堂。生动且有深度的讲解,带给了我们全新的思考。

樊老师从秦俑的出土谈到楚人一炬的悲歌,从兵马俑制作谈到秦时军事,再到秦王的奢华享乐和递二世而亡的喟叹,这当中的每一部分都承载着生动有趣的历史故事,既见证了大秦的辉煌,也引人深思。

樊老师提到,“事死如事生”并非仅是对死者的礼敬,更是一种文化信念。事“生”是对于生者而言。通过这样的思考,启发着我们知识的真正价值并不在于获取的数量,而在于思考的深度。只有经历不断地探究与反思,我们才能超越知识的表面,感悟其中的智慧与启示。

初一1班曹帅腾为樊文君老师

颁发“北京四中大讲堂演讲纪念证书”

在反思中前行——贾恒老师总结发言

行程过半,初一年级组长贾恒老师针对同学们的表现做了简短的总结。

贾恒老师首先对大家前三天的出色表现给予了充分的肯定和高度的评价。他表示游学就是通过观世界的方式将课本上的内容与现实连接,加深对书本的理解,让历史上的人物更充满了“烟火气”,变得可以触摸,可以感觉。身为学生要永远保持活力和朝气,永远保持好奇心和求知欲,让研学的每一天变得更有价值和意义。

各班级进行总结发言

✦

•

✦

古之游侠,今之行者。我们承袭那份纵横四方的豪情与自由,将探索的精神化作脚下的步履,在游学之路上不断前行,追寻天地宽广!